令和6年度:1学期のできごと

更新日:2024年7月31日

新任式・始業式

4/8(月曜日)、令和6年度が始まりました。まず、新任式で、新しい先生10名が紹介されました。続く始業式では、校長より、3つの話「あいさつをしっかりしましょう」「相手の気持ちを考えましょう」「しっかり勉強しましょう」がありました。この3つを心に留め、明るいあいさつと笑顔が溢れる中野東小学校を、みんなで作っていってほしいと思います。

入学式

4/8(月曜日)の午後、令和6年度入学式が行われました。33名の新入生が式に臨み、担任の先生からの呼名に、「はい。」と元気よく返事をすることができました。この日を待っていたかのように、桜が満開となり、式後は校庭で写真を撮る姿があちこちで見られました。1年生のみなさん、先生の話をよく聞いて、お友達と仲良く学校生活を送ってください。みんなが応援しています!

1年生を迎える会

4/17(水曜日)の朝行事の時間、1年生を迎える会が開かれました。6年生からもらった首飾りをつけた1年生が入場すると、代表児童より迎える言葉、2年生からアサガオの種が贈られました。1年生からもお礼の言葉が述べられ、心温まる会となりました。会を計画・運営してくれた児童会本部委員の皆さん、ありがとうございました。

1年生・交通安全教室

4/16(火曜日)の2~3校時、1年生の交通安全教室が行われました。大泉警察署交通課、邑楽町役場総務課、交通指導員の皆様にご指導いただきました。信号機が設置された校庭で横断歩道の渡り方を練習した後、学校周辺の道路に出て、交差点を渡る練習も行いました。

昨年度、中野東小は交通事故がゼロでした。今年度も全校児童が交通事故に遭わないことを願っています。

授業参観

4/26(金曜日)の5校時、授業参観が行われました。子どもたちは、保護者の方を前に、一生懸命頑張っていました。参観いただいた授業の学習内容は、以下のとおりです。1年生:ひらがなの読み方と書き方 2年生:時刻と時間、音読発表会

3年生:習った漢字を使った文作り 4年生:国語辞典の使い方

5年生:漢字の成り立ち 6年生:春の俳句・短歌作り

ひがし:袋を使って楽しもう

授業参観の後は、各教室で学級懇談会が行われました。

お忙しい中お越しくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

委員会集会

5/1(水曜日)の朝行事の時間、体育館で委員会集会が行われました。中野東小では、5,6年生が委員会に所属し、学校生活をよりよくするために自主的に活動しています。

この集会では、各委員会の委員長が、「主な活動」と「みんなへのお願い」を発表しました。

6年家庭科「朝食の役割を考えよう」

5/9(木曜日)の1,2校時、栄養教諭のA先生をお招きし、6年生の食育の授業が行われました。子どもたちは、朝食には、体温を上げる「体のスイッチ」、脳の働きを良くする「頭のスイッチ」、排便を促す「おなかのスイッチ」を入れる役割があることを学びました。また、5大栄養素であるたんぱく質、無機質、炭水化物、脂質、ビタミンをバランス良くとることが必要であることも学びました。子どもたちは、今朝食べてきた朝食をふり返ったり、これから自分ができそうなことを考えたりしていました。

3年自転車教室

5/14(火曜日)、3年生の自転車教室が開かれました。交通指導員さんをはじめ、大泉警察署や町役場から、計8名の方が来てくださいました。はじめに、警察署の方から、自転車の基本的な乗り方や、点検についてのお話がありました。「ぶ・た・しゃ・べる」という点検の合い言葉を教えていただきました。

その後、校庭に設置されたコースで実技練習をしたり、交通安全のDVDを視聴したりしました。まだ自転車に慣れていない子もいましたが、どの子も一生懸命がんばっていました。

これで、3年生は、中野東小学校区内を自転車に乗ってよいことになります。今日学習したこと常に意識して、安全運転を心がけてほしいと思います。

3年多々良沼探検

5/16(木曜日)の午前中、3年生が多々良沼探検に行きました。これは、総合的な学習の時間の、3年生の課題「身近な沼や林に親しもう」を受け、春から夏の自然に触れながら、虫や植物の様子を知ることをめあてとして行われたものです。子どもたちはクロームブックを手に、樹木や昆虫、植物を観察したり、写真を撮ったりしました。図鑑等で知っていたことを、実際に見たり触ったりすることで確認したり、新たな発見をして驚いたりしていました。自然の中で、「すごいなあ」「きれだなあ」「不思議だなあ」と、いろいろ感じることができたようです。

縦割り活動結団式

5/22(水曜日)の朝行事で、縦割り活動(異学年交流)の結団式が行われました。各団ごとに集まり、団長のあいさつと担当職員の紹介が行われました。結団式後は、各班ごとに全員が自己紹介をしました。初めての集まりなので、やや緊張した様子が見られましたが、みんなしっかり自己紹介できました。

今後、縦割り遊びを中心に親睦を深め、さらに、運動会、白鳥オレンテーリングでの活動を通して、各団・各班の友情、絆を深めてほしいと思います。

縦火災避難訓練・引渡し訓練

5/22(水曜日)の5校時、火災避難訓練が行われました。子どもたちは、地震の放送で机の下に避難、その後、家庭科室で火災が発生したという想定で校庭に避難しました。全校児童が校庭に出るまでに3分かからず、みんな素早く避難することができました。消防署の方からお話をいただき、校舎内で走ってはいけない理由(走ることで、下の方にあるきれいな空気と上の方にある有害な気体が混ざってしまう)等も知ることができました。引き続き行われた引き渡し訓練では、暑い中、そして、お忙しい中、保護者の皆様にご協力いただき、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。

6年プール清掃

5月23日(木曜日)の5,6校時、6年生によるプール清掃が行われました。デッキブラシやたわしを使ってプールの底や壁を磨いたり、側溝やトイレの掃除をしたりしてくれました。自分の分担が終わると、「手伝うよ」と、進んで取り組む姿があちこちで見られました。

これで、6/3のプール開きが迎えられます。6年生のみなさん、ありがとうございました!!

4年社会科見学

5/28(火曜日)、4年生が社会科見学で、太田市清掃センターとリサイクルプラザに行きました。研修室で動画を見たり、説明を聞いたりして、1日に出るゴミの量や、ゴミを燃やした時に出る煙をきれいにしてから排出することなどを学習しました。また、クレーンでゴミをかき混ぜるところや、回収されたアルミ缶やスチール缶等がどのようになるのかを、見ることもできました。ペットボトルから作られた衣類を見て、驚いている子もいました。

小雨の中、徒歩と電車での往復でしたが、子どもたちは楽しく学習してくることができました。

救急救命法講習会

5/28(火曜日)の放課後、邑楽町消防署で教職員の救急救命法講習会を行いました。心臓が止まってしまうような重大な事故は、いつ、どこで、何が原因で起こるか分かりません。また、救急車を呼んでから到着まで、平均9~10分かかるということですが、この間、何もしないでいることは、助かる命が失われてしまうことにもなりかねません。心肺蘇生やAED(自動体外式除細動器)などの応急手当を行えば、救命の可能性は、何もしない時のおよそ2倍になるそうです。

そこで、万が一に備え、プール開きを前に、教職員が心肺蘇生法を実習しました。あわせて、誤飲による窒息時の背部叩打法も学んできました。

子どもたちが、熱中症や水の事故、その他、あらゆる事故に遭わず、元気に過ごしてくれることを願っています。

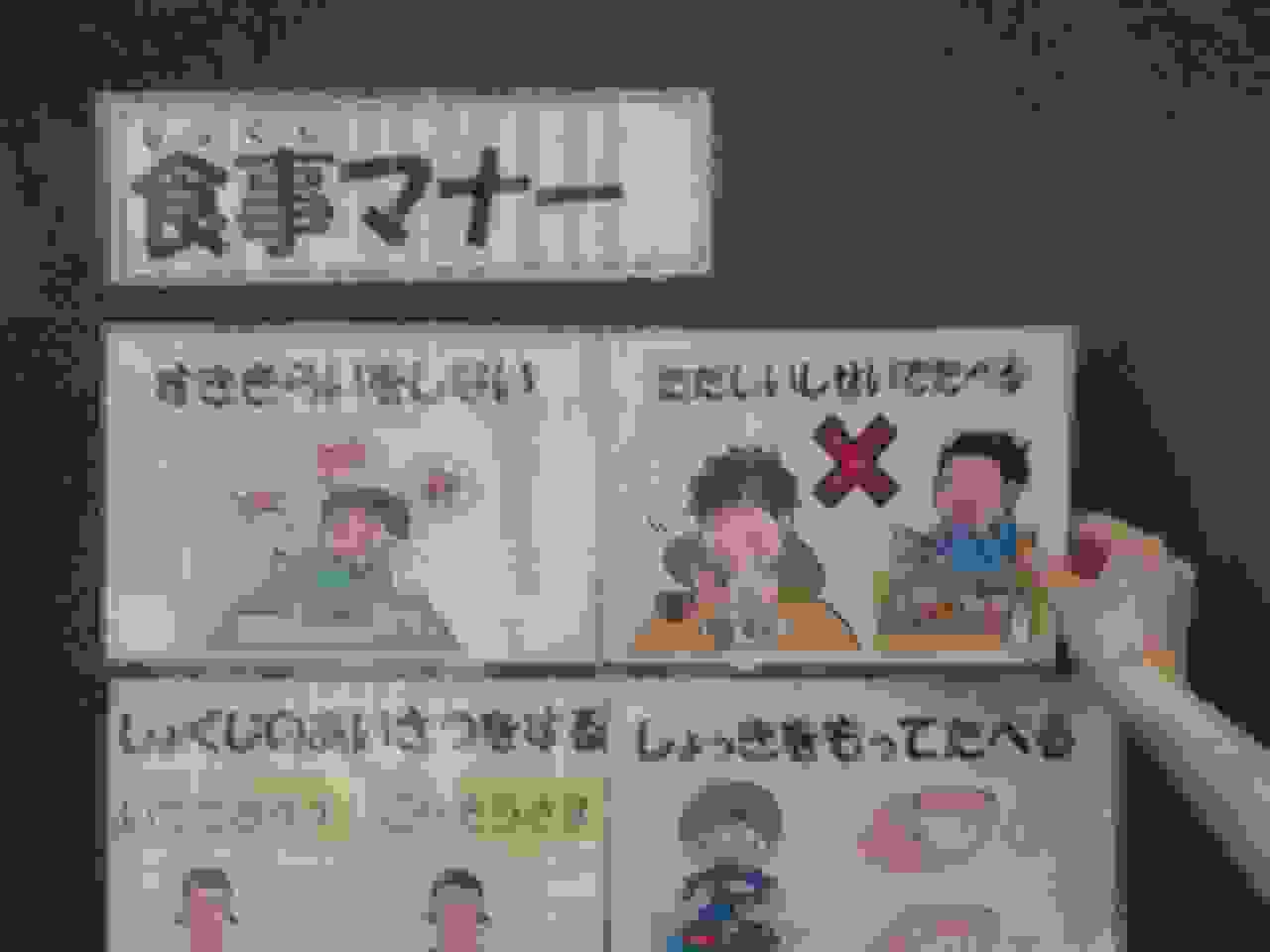

2年食育授業

5/30(木曜日)、A栄養教諭の他、管理栄養士2名の方にお越しいただき、2年生の食育の授業が行われました。今回は、食事のマナーの中から、「正しい姿勢で食べる」、「食器を持って食べる」、「正しい箸の使い方」の3つを学習しました。授業の後半では、お椀を持って、角切りのスポンジ、マカロニ、大豆を箸でつかむ練習をしました。多くの子ども達が、大豆には苦戦していたようです。また、迷い箸や寄せ箸など、やってはいけない箸のマナーについても学習しました。最後に、ワークシートの今日の給食の目標の欄に、「食器の持ち方を気を付けたい」「箸を正しく持って、正しい使い方で食べたい」等と書いていました。これからも食事のマナーを守り、感謝していただきましょう

体育委員会企画

昨年度に引き続き、体育委員会企画の遊びが、5/29(水曜日)30(木曜日)、6/5(水曜日)の3日間にわたり行われました。これは、体育委員会の児童が企画・運営し、「全校児童が運動に親しむ機会」を設けてくれたものです。今回は、20分休みに2学年ずつ合同で、「ケイドロ」を行いました。体育委員の児童が鬼になり、みんなで校庭を元気よく走り回っていました。

体育委員会のみなさん、3日間ありがとうございました。2学期の企画も、楽しみにしています。

4年福祉体験

5/30(木曜日)の5,6校時、体育館で、4年生の福祉体験授業が行われました。町の社会福祉協議会より2名の講師の方にお越しいただき、車椅子体験と高齢者疑似体験をさせていただきました。

子ども達は2つの体験を通して、介助する人、される人の気持ちに寄り添うことができたようです。

5年フォレストリー・スクール

6/4(火曜日)、5年生が総合的な学習の時間に、「おうらの森」のフォレストリースクールに参加しました。これは、群馬県庁林政課の行う森林環境教育の一つで、全3回にわたって行われます。第1回は、4つの班に分かれ、講師の先生方に樹木の種類や、その見分け方、葉の付き方などを、詳しく教えていただきました。子どもたちは、幹や葉、木の実に実際に触れたり、香りを感じたりしながら、樹木についての理解を深めていました。

JRC登録式

6/5(水曜日)、朝行事でJRC登録式が行われました。はじめに、各クラスの代表が用紙に署名し、全児童の署名が完了しました。

次に、1年生の代表児童に赤十字のバッジが贈呈されました。そして、「誓いの言葉」を本部の代表児童に続いて全員で復唱しました。

最後に、青少年赤十字の態度目標である「気づき、考え、実行する」ことについて、校長より話をしました。今回は、本部委員会の児童の「気づき・考え・実行したこと」をいくつか紹介しました。

これからも、身の回りのいろいろなことに気付いて、どうすべきかを考え、実行することで、よりよい学級、学校を築いていってほしいと思います。

足尾見学・植樹体験

6/6(木曜日)、6年生が総合的な学習の時間の一環として、栃木県の足尾町に行きました。初めに、足尾環境学習センターで、足尾の歴史や自然、鉱毒問題や田中正造について学びました。その後、国交省の方のご指導の下、植樹体験をしました。穴を掘って樹木の苗を植えるだけでなく、動物から苗を守るための防護柵を取り付けるところまで、一生懸命活動していました。

最後に、煙害で廃村となった松木村の跡地を見学しました。子どもたちは、足尾の自然を守るためにたくさんの人々が努力してきたことを、深く感じることができたようです。

「子ども安全協力の家」へごあいさつ

6/12(月曜日)、校外児童会活動の時間に、地域の「子ども安全協力の家」へごあいさつに伺いました。いつも、本校の子どもたちを見守っていただき、ありがとうございます。本校学区の「子ども安全協力の家」には、現在30件のお宅に登録していただいておりますが、登下校中に協力の家がない、という子どもたちもいました。子ども安全協力の家は、不審者遭遇、体調不良やけが、雷雨等で、子どもが身の危険を感じた時、助けを求めることができる大切な場所です。もし、協力していただけるご家庭がありましたら、学校までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

文化庁芸術家派遣事業

6/11(火曜日)、文化庁の芸術家派遣事業として、「ジャズコンサート&サーカス」が行われました。邑楽町で活躍されている大塚紀男さんをリーダーとする「オン・グリーンフィールド・ジャズ・カルテット」の皆さんと、サーカスパフォーマーの方が来校し、午前の部は1~3年生、午後の部は4~6年生が鑑賞しました。特に印象的だったのは、本校の校歌を「演歌バージョン」や「ジャズバージョン」にアレンジしての演奏で、子どもたちは、いつもとは全く感じの違う校歌に聴き入ったり、思わず口ずさんだりしていました。

また、吊り下げた布を用いるエアリアル・シルクの演技では、腕の力で天井近くまで登り、逆さになったり、回転したり、落下したり…、会場からは歓声、悲鳴、ため息が聞こえてきました。シルホイールという大きな輪を使った演技では、目の前でのパフォーマンスに、みんな釘付けでした。

音楽の楽しさとサーカスの魅力を味わった子どもたちは、大満足のようでした。公演に来てくださった6名の皆さん、ありがとうございました。

3年町役場見学

6/27(木曜日)、3年生が社会科で、邑楽町役場とシンボルタワーを見学しました。役場では、議会の様子を動画で説明していただいた後、実際に議場の椅子に座ったり、マイクで発言させていただいたりしました。町長室では、橋本町長にお会いすることもできました。シンボルタワーでは、学校や自分の家などを探したり、中の様子を興味を持って見学したりしました。子どもたちは、町のために、いろいろな仕事をしてくれる人がいることを学んだようです。

2年東武鉄道安全教室

6/28(金曜日)の3,4校時、東武鉄道の方々にお越しいただき、2年生の安全教室が行われました。前半は、電車の乗り方や踏切内では遊ばないこと、非常ボタンを押す場面などについて、丁寧に教えていただきました。後半は、操縦席の器具を動かしたり、模擬非常ボタンを押させていただいたり、いろいろと体験させていただきました。スペースXの女性運転手や女性車掌の方々からビデオメッセージもいただき、子どもたちは楽しく学ぶことができました。東武鉄道の皆様、ありがとうございました。

6年情報モラル講習会

7/2(火曜日)の5校時、体育館で、6年生の情報モラル講習会が行われました。講師として、大泉警察署のTさんにお越しいただきました。群馬県セーフネット標語「お・ぜ・の・か・み・さ・ま」に基づいたビデオやTさんのお話から、インターネットは便利だけれど、使い方を間違えると、被害者になったり加害者になったり、時には命の危険にさらされることもあることが分かり、子どもたちは自分事として学ぶことができたようです。

4年万引き防止教室

7/4(木曜日)の2校時、4年生の万引き防止教室が行われました。講師は、6年生の情報モラル講習会でお世話になった、スクールサポーターのTさんです。Tさんのお話を伺ったあと、万引きを誘う役と、それを断る役でロールプレイ(演技)を行いました。子どもたちは、「万引きはしない」、「誘われたら断る」という意思を強くもつことができたようです。

6年「自分を大切にしよう」

7/11(木曜日)の3,4校時、6年生で「自分を大切にしよう」をテーマとした授業が行われました。講師はスクールカウンセラーの石田先生です。今回の授業は、「心が苦しいと感じた時」に覚えていてほしいこととして、ストレスと上手につき合う方法などを教えていただきました。また、悩みごとの相談先として、担任の先生のほか、学校の相談員やスクールカウンセラーがいることや、前橋地方法務局へのSOSミニレターがあることも教えていただきました。

1学期終業式

7/19(金曜日)の朝、全校児童が体育館に集まりました。初めに、大泉警察署の方より、夏休みを安全に過ごすためのお話をいただきました。続いて、1学期終業式が行われました。終業式でも、校長が、『あいさつ』『相手の気持ち』『しっかり勉強』の話をしました。夏休み中も、家庭内や地域であいさつをすること、家族の気持ちを考えて仲良く生活すること、そして、1学期の復習をすることができるとよいと思います。何より、39日間の夏休み、子どもたちが、事故なく、ケガなく、病気なく、元気に過ごしてくれることを願っています。